はじめに:なぜ今「お金の勉強」が必要なの?

「投資」や「お金の管理」と聞くと、大人でも少し難しく感じるかもしれません。しかし、私たちの生活には常にお金が関わっています。それなのに、学校ではお金の管理や投資について詳しく教えてくれません。

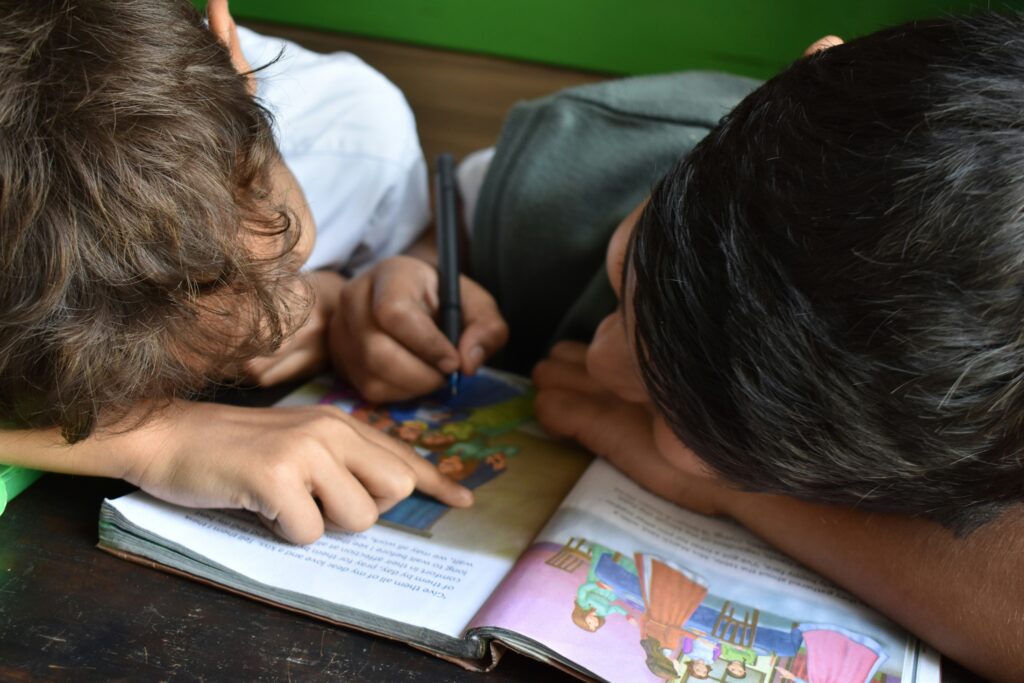

しかし、海外では幼少期から「お金の価値」や「貯金の大切さ」を学ぶために、お金に関する絵本がたくさんあるほど、「金融リテラシー」の教育が早くから重視されています。お金の知識は生きる力を育むものであり、早いうちから学ぶことで将来の選択肢や経済的な自由を広げることができます。

近年、キャッシュレス決済が増え、投資ブームが広がる中で、「お金の知識」がますます重要になっています。特に、子どもの将来を考えたとき、早い段階から正しいお金の知識を身につけさせることが大切です。

そこで今回は、子どもと一緒に学べる「投資とお金の話」をわかりやすく解説し、家庭で実践できる学習方法を紹介します!

投資ってなに?子どもにどう説明する?

お金には「使う」「貯める」「増やす」の3つの使い方がある

子どもにお金の使い道を説明するときは、次の3つに分けるとわかりやすくなります。

- 使う:ゲームやお菓子を買う

- 貯める:お小遣いを貯金する

- 増やす:投資をしてお金を増やす

「使う」は、日常の中で最も身近な行動です。欲しいものを買ったり、食べたいお菓子を購入したりすることで、お金を使う楽しさを知ることができます。しかし、使いすぎると後で困ることになるため、「計画的に使うこと」が大切です。

「貯める」は、将来のためにお金を蓄える行為です。貯金をすることで、大きな買い物ができるようになったり、急な出費に備えたりすることができます。例えば、ゲーム機を買いたい場合、毎月のお小遣いの一部を貯めておくことで目標を達成できることを子どもに伝えると良いでしょう。また、お小遣いもただ与えるのではなく、勉強やお手伝いに応じて金額を決めて渡すことが重要です。労働して稼ぐことの大変さを理解してもらえれば、投資のメリットの理解も早くなる傾向があります。

「増やす」は、投資をしてお金を増やす方法です。この考え方は、子どもにとって少し難しく感じるかもしれませんが、身近な例を使うと理解しやすくなります。

例えば、「もし1000円をただ貯金するだけだと、1年後も1000円のまま。でも、投資をすると1200円になることもあるんだよ!」と伝えると、「お金を増やす」という概念を少しずつ理解できるようになります。ただ、お金で説明すると「なぜ増えるの?」を細かく説明すると、子供にとって難しいと感じてしまうこともあるでしょう。

おススメの方法としては、身近なものに例えて説明することです。色々話して一番理解が早かったのは、種を植えて育てる農業を例に説明することです。「リンゴの種を植えると、最初は小さいけれど、育てば大きな木になって、たくさんのリンゴが実るよね?投資も同じで、最初に少しお金を出しておくと、将来もっと大きく増えることがあるんだよ」と言うと、子どもにもイメージしやすくなります。ただ、必ず増えるということだけを教えるのではなく、「今年は台風でリンゴが実らなくてリンゴが一つもとれなかったんだよ」というように、リスクがあることも勉強として重要だと思っています。

お小遣いで実践!親子でできるお金の勉強

① 3つの財布ルール(使う・貯める・増やす)

お小遣いをもらったら、「全部使う」ではなく、次のように分ける習慣をつけてみましょう。

- 50% → 自由に使う(好きなお菓子やおもちゃを買う)

- 30% → 貯金する(将来欲しいもののために蓄える)

- 20% → 投資する(仮想でもOK)

このルールを実践すると、子どもも「お金を増やす」という感覚を自然と身につけられます。例えば、毎月のお小遣いの20%を「投資用」として仮想投資をしてみると、時間の経過とともにお金が増減する仕組みが理解しやすくなります。

② 株を疑似体験!「好きな会社を選んでみよう」

- 子どもに「どの会社が好き?」と聞いてみる

- その会社の株価を親子で調べてみる(Yahoo!ファイナンスなど)

- 「もし1年前にこの会社の株を買っていたら?」をシミュレーションする

ゲーム感覚で「投資体験」をすることで、楽しみながら学べます。例えば、子どもが「ポケモンが好き!」と言ったら、任天堂の株価を一緒に調べ、1年前と比べてどうなっているのか考えると、リアルな投資の動きを学ぶことができます。プラスに転じた時は、子供は「本当に買っておけば、何もしないで〇万円稼げたのか」と少し悔しがっていました。これが投資欲求の始まりだと思います。もちろん、マイナスに転じた時はその逆ですが、今の時点で売った方がいいなかという判断スキルを学ぶことも良いことだと思います。

③ 家族で「投資ゲーム」をやってみる

家族全員で「仮想のお金」を使って、以下の投資商品に分けてみます。

- 貯金(リスクなし)

- 投資信託(ローリスク)

- 株式投資(ミドルリスク)

1カ月後に結果を振り返り、どれが一番増えたのかを話し合いましょう。これにより、「リスクとリターン」の概念が自然と身につきます。また、「リスクが高いものほどリターンが大きいかもしれないが、その分損をすることもある」という点を学ぶことができます。

パパ・ママが今すぐできる投資の始め方

① つみたてNISA(初心者向け)

つみたてNISAは、少額から始められる長期投資の仕組みで、初心者に向いています。毎月少しずつ積み立てることで、将来の資産をじっくり育てることができます。

- 少額からスタート可能:月100円から投資できるので、無理なく始められる

- 長期でじっくり資産形成:コツコツ積み立てることで、複利の力を活かせる

- 非課税制度がある:投資の利益に税金がかからないため、効率よくお金を増やせる

注意点:つみたてNISAは長期運用が前提のため、短期間で大きな利益を求めるのには向いていません。また、元本割れのリスクもあるため、余裕資金で運用することが大切です。

② ジュニアNISA(子どものための投資)

ジュニアNISAは、子どもの将来に向けた投資のための制度です。18歳まで引き出せませんが、学費や留学資金などに活用できます。ただ、私のおススメは学費などに使わず、子供にそのまま渡すことです。自分から投資家として、いち早くスタートが切れるため、教育へつながるプレゼントになるからです。

- 18歳まで使えないが、将来の学費や留学資金に活用可能:長期間の資産形成に向いている

- 親子で「お金を育てる」経験ができる:子どもと一緒に投資について学べる

- 運用益が非課税:運用で得た利益に税金がかからないので、効率よく資産を増やせる

注意点:ジュニアNISAは2023年で新規口座開設が終了しており、今から新しく始めることはできません。ただし、すでに開設済みの口座は2024年以降も運用が可能です。利用を検討する際は、最新の情報を確認することが重要です。また、親が自身の新NISA口座を活用して投資を行い、将来的に子どもへ資産を引き継ぐ方法があります。新NISAでは年間投資枠が拡充されており、子どものための資産形成にも適しています。

③ 株式投資(子どもと一緒に企業を応援)

株式投資は、特定の企業の株を購入し、その成長を応援しながら利益を得る方法です。好きな企業の株を持つことで、投資をより身近に感じられます。

- 身近な企業を応援する感覚で投資できる:好きな会社を選ぶことで、投資に興味を持ちやすい

- 例:「ディズニーの株を持っていたら、株主優待でパークチケットがもらえることも!」

- 配当金を受け取ることができる:企業が利益を上げると、株主に利益を還元する仕組みがある

注意点:株価は日々変動するため、元本割れのリスクがあります。短期売買を繰り返すと損失が出ることもあるため、長期目線での投資が推奨されます。

まとめ:投資は「未来のための学び」

お金の知識は、一生役に立つ大切なスキルです。早いうちから「使う」「貯める」「増やす」の3つの考え方を身につけることで、子どもは将来、自分のお金を賢く管理できるようになります。

特に「増やす」という考え方は、日本ではまだ馴染みが薄いですが、世界的に見ると投資はごく当たり前の習慣です。子どもの頃から少しずつ投資の考え方に触れておくことで、お金に対するリテラシーが高まり、将来の選択肢を広げることができます。

また、親子で一緒に学ぶことで、家庭内で自然とお金の話をする習慣ができます。子どもが成長し、アルバイトを始めたり社会に出たりする際にも、投資や資産管理の知識が役立つでしょう。

さらに、投資を学ぶことは単にお金を増やすことだけではなく、「リスクを理解し、賢く判断する力」を養うことにもつながります。世の中の経済の流れを知ることで、ニュースや社会の変化にも興味を持つきっかけになります。

まずは、小さな行動から始めてみましょう。例えば、お小遣いの使い方を見直したり、投資に興味を持たせるために好きな企業の株価を調べたりするだけでも、大きな学びにつながります。実際に親子で会話しながら投資の基本を学び、少しずつ経験を積んでいくことで、お金との付き合い方が変わっていくはずです。

将来のために、お金と賢く付き合う力を育てることが大切です。親子で一緒に、楽しくお金の勉強を始めてみましょう!

コメント